入禪五位

「位」者意為「境地」、「階段」或「步驟」。

入禪五位如下:

- 正中偏——「在正中的偏」

- 偏中正——「在偏中的正」

- 正中來——「从正中出來」

- 兼中至——「到達兼」

- 兼中到——「安于兼」

此五位分成兩組:睿知的(noetic〔

前三位是睿知的,後二位是情意的(或意志的)。中間位即第三位,是睿知開始轉入意志,知識開始轉入生命之轉捩點——「道」有了血肉,抽象的觀念變形為一個會感覺、會意欲、會希望、會痛苦而能夠去做一切工作的活生生的人。

後二位的第一位,禪者盡其最大努力在現實中去實現他所證見的道理。在最後一步,他達到了終點,而這其實是沒有終點。

正偏如陰陽,構成兩極。

-

正:即「正」、「直」、「公」、「平」

- 絕對(the absolute)

- 無限(the infinite)

- 一(the one)

- 神(God)

- 暗(dark 未分[undifferentiation])

- 平等(sameness)

- 空(emptiness)

- 智慧/般若(the universal)

-

偏:即「片面」、「差別」、「不平衡」

- 相對(the relative)

- 有限(the finite)

- 多(the many)

- 世界(the world)

- 明(light 已分[differentiated])

- 差別(difference)

- 名相(form and matter)

- 愛/慈悲(love)

- 事、個體(the particular)

正中偏

「正裏面的偏」,意謂那寓含在多中的一,世界中的神,有限中的無限。當我們思想時,正與偏是相對的,不能調和。但事實是,正既不能獨自為正,偏亦不能獨自為偏。使多(偏)之為多的,是因為一在其中。

偏中正

「偏裏面的正」,補充上一點。若一在多中,多必然也在一中。多是使一成其為可能的。正如上帝不可存在於世界之外。

正中來

在此處,前二位的睿知現在變為意志,人變成了一個活生生的、有感情有意志的人。在此之前,他僅具有知性,僅具有頭腦;而現在,他具有了身軀,和身軀中的一切腑臟及肢體——特別是他的手,甚至像觀音菩薩般可擴充至一千(象徵無限)。而在他內在的生命中,他覺得像佛陀出世時所說的話一樣:「

馬丁·路德曾說:「我站在此地,我唯有如此。(Here I stand; I can do no other.)」當百丈懷海被人問道:「如何是奇特事?」曰:「獨坐大雄峰」(此公案之詮解,可見於 此處)。

「我」必然是某種真實的東西(I think, Ergo I am),因為它就「在此」——在此,正與偏結合為活生生的矛盾之合一體。「我」所具有的一切力量都是從這個合一體而來。

「正中來」之「正」非同於正中偏或偏中正之正。此「正」須和後面的「中」連唸,即「正中」,意謂「從正(而正即偏)與偏「而偏即正」中直接而來」。因此,整句意謂:「從正與偏的矛盾之合一中直接出來的人」。

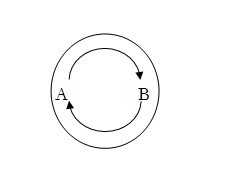

以 A 代表正、B 代表偏,則第三位可表示為下圖:

注意到這兩個箭頭不是直線而是曲線,而且形成一個圓環,因為這個運動不是機械式的,而是活生生的、創造性的、無窮盡的。

「正中來」之「來」亦深具意義,它與第四位「兼中至」之「至」同等重要。「來」者「出來」,而「至」意謂「到達目的之歷程」或「正在移向目標」。邏輯性的抽象物 Logos(道)現在步出樊籬,而化身為人,直接步入紛紜萬象的世界。

祂(亦即「我」)同時是有限的和無限的,不居的又是恆久的,受限制的又是自由的,絕對的又是相對的。

有些哲學家和神學家,把東方的「沉默」同西方的(充荷着力量,展用權柄和命令的)Logos(道)——這個「道」化成了肉身——相對比。他們未嘗瞭解到,東方的「沉默」真意何在,因為它並不與「道」相對立,而是道的本身。它是那「如雷般的沉默」,而非沈入空無深淵的沉默,亦非那落入死亡之永恆沙漠的沉默。東方的沉默,猶似颶風眼;它是風暴的中心,沒有它,颶風的移動就不可能。把這個不動的中心同它的週遭分開,是把它概念化,而毀壞了其意義。颶風眼是使得颱風成其為可能的東西。眼與颶風互相結合而構成颶風整體。

以二元論觀點思考的人,往往偏重於動的一面或可見的一面,而忽略其他一切。譬如西方的芭蕾舞與日本的「能」,後者的靜定、莊嚴令西方人難以欣賞——舞者的重心放在腹部、腳步穩穩落在地面,他從花道步出,步向凝視着他的觀眾。他動而未動,表現出老子的無為之為。

故禪者永遠不是顯目的,他總是自我隱沒的、全然不矯作的。當他宣稱自己為「至尊者」時,在他的外在沒有任何形跡顯露出他的內在生活。他是不動之動者。而事實上,那正是真正的「我」出現之處——那個在無限中發現其自身的「我」。這個「我」是吾輩最安全的基地,是吾輩都可以在自身中發現的;在這個基地上,吾輩都可以沒有懼怕,沒有焦慮,沒有猶豫不決的折磨。這個「我」幾乎可以被人以為根本沒有它的存在,因為它毫不跋扈,它從不喧鬧地要求被人認知、被人重視。

蘇利文(Harry Stack Sullivan)認為焦慮可分成精神官能性的(neurotic)焦慮與存在的(existential)焦慮,且後者是更為基本的焦慮;當這基本焦慮解除之後,精神官能性焦慮即不治自癒。所有的焦慮,其起源都是由於在我們的意識中感到對我們的處境不完全知悉,這一種知識的缺乏導致不安全感,並因之產生各種程度的焦慮。不論我們遭遇的是何種處境,這個「我」都是此處境的中心。因此,當我們對「我」不能徹底知悉時,諸如下面的想法與問題就會不斷折磨我們:

- 「生命有甚麼意義?」

- 「所有的一切當真乃『虛空的虛空』嗎?設若如此,是否還有希望去抓到那真正值得追求的東西?」

- 「我被丟進這殘酷的現實漩渦中,一切都是受擺佈的,一切都是被限制的,一切都是絕對無法更改的。我多麼無助!我祇是命運的玩偶。然而我渴望自由;我要做自己的主宰,我無法為自己做抉擇,然而不管怎麼樣,我卻非做選擇不行。我不知如何是好。但是,在這一切困惑人、折磨人的問題後面的那個『我』又是誰呢?」

- 「何處是安全的地方,可以讓我沒有焦慮之感呢?或者,甚麼是『我』?因為,我知道,『我』可能就是那安全之處。這難道竟是我到現在還沒有找到的嗎?我一定得找到這個『我』,然後就一切都安然了!」

當到達第四位「兼中至」時,吾輩對這個「我」就知道得更多,對其強烈的行為亦知道得更多——然而,這行為卻是「無為」。

兼中至

當禪者的心靈還處於邏輯或認知狀態時,他仍舊會意識到正與偏,唯已能夠視其為矛盾的統一。但當進入「兼中至」時,他業已從颶風眼中走出,而投身入風暴之中。正與偏此時一同拋卻,他現在自己即是風暴。

「兼」意為「兩者」,既是黑又是白;既是黑暗又是光明;既是愛又是恨;既是善又是惡——而這乃是禪者現在生活於其間的世界之實況。「正中來」仍殘留著第一、二位的餘跡,但「兼中至」則已完全把它們丟在背後,因為現在生命自身把一切智性上的困惑悉行剪斷——它現在無所區別地、整體地包容了睿知的與意志的一切事物。禪者現在直接「落足」(至)於這個世界。他真真實實的生活於焉開始。

「兼中至」的意義乃是:「他現在步入二元世界(兼)之中。」禪者的慈悲生活現在是真真實實開始了。

「趙州因僧問:『久嚮趙州石橋,到來祇見略彴〔

破木橋 〕。』師曰:『汝祇見略彴,且不見石橋。』曰:『如何是石橋?』師曰:『度驢度馬。』」

禪者的第四位正像趙州從諗的石橋,當他的左臉已經被打,他可能不會把右臉也轉過來,但他卻為了人類同胞之福利默默地工作著。

「官人問:『和尚還入地獄否?』師曰:『老僧末上入。』曰:『大善知識,為甚麼入地獄?』師曰:『老僧若不入,阿誰教化汝?』 」

基督說:「

菩薩或禪者的六種德行——名曰六波羅密:

- 佈施(Dana):為眾生福祉,給予一切自己所能夠給予的,包括物質和知識

- 持戒(Sila):戒律有助德性生活

- 忍辱(Ksanti):沉靜地去做謙卑的事情

- 精進(Virya):恆久熱忱地獻身於與法相合的每件事物

- 禪定(Dhyana):在任何環境下都保持心的平靜,不被逆境所騷擾、挫折

- 般若(Prajna):般若是當一個人以最基本的意義感受到諸事物之無限整體時的經驗,用心理學的方式說,就是當有限的自我突破了它的硬殼,而將它自己同那無限相關連時的經驗——這無限包括了一切有限之物,因之亦包括了一切瞬時變遷的事物。這種經驗相類於對於某種事物的整體直觀,這種直觀超出了我們所有個殊化的、特定化的經驗。

兼中到

臨濟對他的「無位真人」所作的描繪:「他在屋裏而又未離路途,他在路途而又未離屋子。」

「至」尚未完成「到達」的動作,行者尚在路上;而「到」則表示禪者業已達到了他的目的和最終境地。他仍像以往一樣不屈不撓地工作;他同他的同胞一同留在世上。他的日常生活並未改變,改變了的祇是他的主體。他外在的行為並不是顯赫的;他完全沉入在內在生活中。

本文錄自鈴木大拙《悟性的提升》並改寫

完 :)